老父親,52歲時,正值壯年,卻患腦溢血霍然倒下。30年來,又3次復發腦溢血和腦梗,后演化為長達5年的老年癡呆,完全失言、失便、失智、失能,生活無法自理。老母親,也因經歷幾次大手術,身體每況愈下。

叔先,書中“三哥”,五個子女中排行老三,30年來,獨自一人,24小時貼身沉浸式照護雙親,從身體到心理,歷經常人不能想象之艱難。因工作需要,他培育螢火蟲十幾年,不得不帶著父母上夜班。所以,“阿爸,咱們去看螢火蟲”,是一種令人心酸的浪漫,更是一種“中國式孝道”的悲壯。

季先,本書作者,家中遠嫁的女兒。2021年間,兩次回到故鄉川西,親見三哥一個人照護兩個老人的艱辛,心懷感動,眼含熱淚,用十萬多字,真實記錄三哥照護父母日常的點點滴滴,再現“中國式養老”的不易和溫暖。

在老齡化的當下中國,養老話題,格外沉重。這世界,有多少老人在生病、在老去、在離世,就有多少兒女在經歷身心的熬煉。一個家庭的養老送終問題,濃縮萬千家庭同樣面臨的問題。生命的暮年需要關懷,而陪伴暮年的人,更需要關懷。

愿你能從本書中看見病老家庭的困境、艱難之中的親情和希望,感受到中國式孝愛的力量。更重要的是,看見生命如螢火蟲般的脆弱和高貴,從此敬畏生命、呵護生命、禮贊生命。

作者自序

螢火的微光,照亮爸媽的晚年

我的生活,在新冠肺炎疫情期間獲得了時間和空間上的更大自由。這讓我在2021年間,可以兩次回故鄉,每次能待一個月左右,陪伴爸媽和三哥,近距離看到他們最真實的生活常態。

年初回家,很急,是因為我媽突然腰腿痛,下不了床了。兩個老人臥床,讓三哥急困。2021年1月9日,我回家,看到爸媽衰老病倒,三哥一個人肩負兩個老人的照護,心如刀割,時常淚如雨下,臨時決定,用相機和文字記錄這些日子。一個多月后,我離家。又于秋天11月再次回去,遭遇老父又一次病危,和三哥一起照護爸媽,仿佛經歷一場槍林彈雨的戰爭。

我看到的幾十個日夜,于三哥和爸媽而言,是三十年如一日的重復啊。從1990年我爸偏癱開始,我媽這個“超級護士長”有榜樣在前,我媽身體不行后,我三哥接棒,青出于藍勝于藍。

一年來,我站在親人和旁觀者的視角,拍下一萬多張照片,寫下十多萬文字,真實見證老年的不易,照護老人的三哥的艱難。難舍的故鄉家園、人間親情,生命的脆弱、衰老的焦慮等復雜而蜂擁的情緒,都化作文字汩汩流淌。多少他們在孤老,多少我們在遠方?多少父母在期盼,多少兒女在他鄉?多少三哥在堅守,多少爹娘在彷徨……我把這些年對故園山水、對父母親人、對生命自然的飽含鄉愁的追問和愛,全都融進了這些文字里。

這些文字在微信公眾號推出后,很多人追更。原來,衰老、養老和照護,這都是無數家庭必然面對的常態。隨著人口老齡化的愈演愈烈,這已經是或將是全社會焦慮的事情,需要全社會和無數家庭共同面對、探討和解決。

我在遠方,一想起爸媽和三哥,腦海里就浮起這樣的畫面——

在川西崇山峻嶺之間,蒼茫的夜色中,那輛滿載著爸媽和生活所需品的七座小車,在山間公路上移動,車燈劃過的足跡,就像夜里的螢火蟲在林間灌木叢里行走,微光閃爍,緩慢而又孤獨。

蛙聲沉落,月亮升起。總是深夜一兩點,三哥才會忙完林間的螢火蟲觀察。他穿著高筒水靴,戴著頭燈,挎著腰包,手里拿著塑料瓶和捕蟲網。夜里的他,總是精神抖擻,他頭上的小燈,仿佛讓他變身一只大大的螢火蟲,一會兒就消失在林間,留下爸媽在路邊車里守候。

每次從林間回來,不管爸媽懂不懂,他總是興奮地給他們展示他新捕獲的螢火蟲,不厭其煩地給他們講,如何發現了新品種,要怎么觀察,怎么培育和復育,好像又生了個孩子的父親。

就這樣,日復一日,年復一年,帶著爸媽去上夜班已經成了習慣。一邊是不能丟下的養家糊口的工作,另一邊是不能放下的老病的父母;一邊是熱愛的事業,另一邊是深愛的爸媽。他對兩邊都盡力了。天臺山上的螢火蟲越來越多了,一年之中,總有無數螢光飛舞的夜晚,就像生命的盛大Party。而三哥也因為幾十年如一日地孝敬老人,榮獲四川省邛崍市“溫暖邛崍”年度人物。

梁曉聲在《人世間》里曾說道:孝有兩種,一種是養口體,一種是養心智。向來講究光宗耀祖的中國家庭,總希望有的子女在跟前盡孝,有的孩子可以在外爭光,面子里子都有,父母就很滿足了。從這個意義上說,我們家,一個中國式普通家庭,爸媽也是有這樣的需要的。

1979年,四十一歲的我爸考取四川師范大學中文系五年制本科函授;1980年,十六歲的大哥考取四川大學中文系;1984年,四十六歲的我爸和二十歲的大哥同時大學畢業,大哥同期考上川大研究生;1985年,二哥考上四川大學中文系……我們在鄉村的老屋擺酒慶賀,辛勞的父母面上有光,大哥二哥,是父母和家族的頭一批大學生,是弟妹們和其他鄉鄰的榜樣,算得上是養了心智吧。

我爸函授畢業后,從民辦教師轉正,把我們下邊的三姊妹都帶進了城,徹底脫離了農村,雖然只是走到小鎮上,但在老家一帶,也算是名聲在外了。但我們剛換了城市居民戶口,1990年,我爸就偏癱了。兩年后,三哥高中畢業,就沒有繼續上大學,直接參加了工作,在本縣的天臺山景區一干三十年。十幾年前,景區開始研究螢火蟲,他向來對生物充滿好奇,就一頭栽進去,搞得非常出色,天臺山被評為亞洲最大、全球十大螢火蟲觀賞地。三哥被許多媒體采訪報道過,其中四川作家蔣藍采寫的《“螢火蟲王”高叔先》一文先在《成都日報》發表,后又收入其新書《蜀人傳》。這,也算養心智吧,只是,此時的老父已經開始糊涂。

三哥和爸媽,這些年相依相伴,互相拉扯著過,其間,他結婚生子,爸媽身體時好時壞,到近年來雙雙失能,他寸步不離,照護得無微不至,感動許多人。他還是最大的養口體的孝子,爸媽有福。

我們姊妹五個,外加一個二姨家的表哥過繼到我家,共六個。爸和我們五姊妹上學,表哥和媽在家干活,辛苦但也井然有序。我們離開老家,老房子家業都留給了表哥,也給他娶了媳婦成了家。爸在平樂中學教書,爸媽和三哥就一直生活在小鎮上。雖是成了城鎮居民,但我媽沒工作,三哥、我和小弟都在上學,就我爸的一點微薄工資,全靠我媽精打細算過日子。為了給長身體的我們增加點油水,我媽總是趁趕場天快散場時,才去肉攤子上買些便宜的肥肉渣子和下水給我們改善生活。所以,倔強的三哥因為種種原因很快就上班了,我和小弟好歹考了學也離了家。

大哥二哥大學畢業后留成都,在體制內一邊上班、結婚、生子,一邊幫助家里供養上學的我和弟弟,直到我們上班。其間,除了老爸的病情反復、幾次病危,我媽也經歷了幾次大手術,小弟生病多年,于2003年病逝……世事紛紛啊!我,作為家中唯一的女兒,遠嫁他鄉,漂泊流浪,最是讓爸媽和哥哥們操心。

我爸媽真的是沒舒舒服服過過好日子。剛進城,我爸就病倒,我媽是一邊照顧我爸,一邊拉扯我們,拉扯得大哥、二哥的日子也很多年過不利索,一家人,就是這樣拉拉扯扯著走過來。如果要展開去寫,那也是一部堪比《人世間》的人間大戲啊。

我爸自年輕時熱愛文學,一生矢志不渝。小時候那些苦日子里,領著我們一幫頑劣孩子,他總是縱橫古今中外給我們講故事,既是激勵我們,更是給他自己打氣。從孟子的“天將降大任于斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為”到奧斯特洛夫斯基的“人最寶貴的東西是生命,生命屬于人,只有一次,人的一生應當這樣度過:當他回首往事的時候,他不因虛度年華而悔恨,也不應碌碌無為而羞愧”。

他確實是以身作則,把吃苦當作人生樂趣的。那么苦那么難的日子,我們家總是充滿歡聲笑語,農閑假期里,屋子里飛出的笑聲、琴聲和歌聲,總讓鄉鄰覺得我們是那么與眾不同。而我們也學會了在艱難生活中要懂得自得其樂,把苦難當作寶貴的財富。他在百忙之中還帶著我們一大家族的孩子們辦家庭小報《小荷尖尖角》,鼓勵大家寫作,最重要的是養成記錄生活的習慣,我們姊妹就都養成了寫日記的習慣。這才有我回家陪伴他們時寫下的這些文字。本書出版,就當作用他教會我的方式,送給他暮年的禮物。如果他尚能覺知,該多好啊!

出書,是他作為一個文學愛好者一生的執念。他的病后歲月,不停出書。我媽每個月領了工資都會給他一些,他一分不花,全攢起來出書。他緊緊抓住我們兄弟姊妹,再三叮嚀,出詩集,出小說集,出論文集,出民間故事集……都是他早年的文字。大哥奔命一樣地給他出了兩本,覺得其他文字的意義已不大,只做了整理,但老頭兒直到糊涂,也一直都念念不忘。

我爸的一生,前五十年,是高質量的五十年,拼命地、賣力地活,每天工作、寫作、閱讀,每天幾乎只睡三四個小時,用力過猛,英年倒下,留下半生遺憾。但當我們走到他倒下時的年紀,人到中年,才發現,這一生受用不盡的,都是他留給我們的。

媽的廚房養身體,爸的書房養精神,當年,他們夫唱婦隨地養育了我們,如今,一身老病人生遲暮,輪到我們來養其口體和心智,希望他們老了也能活得尊嚴、體面、幸福。但不得不說,養老,對于離家遙遠、在外奔波的兒女來說,大多心有余而力不足,盡孝還得在跟前。

養老,這個宏大而沉重的話題,沒有親身經歷,都是隔靴搔癢,不知道真相是什么。這世界,有多少老人在生病、在老去、在離世,就有多少兒女在經歷身心的熬煉。也只有當我在父母病重后回去親眼看到和經歷,才知道,一個家庭的養老送終問題,就是萬千家庭同樣面臨的問題,大同小異。生命的暮年需要關懷,而陪伴暮年的人,更需要關懷!

我一點一滴跟隨、記錄三哥照護爸媽的點點滴滴,那些日子,有太多的淚。看到三哥怎樣帶行動不便的爸媽出門、上車,那些先后順序里的小小用心和智慧,看到三哥喂水喂飯、洗臉洗腳時的精心和細節,看到他喂爸媽每天吃那么多藥的有條不紊的準備,那些事無巨細的病情日志,他是那么投入和用心,沒有時間悲嘆和感慨,每天二十四小時衣不解帶地沉浸式照護,這里邊承受了常人難以想象的精神壓力:父母的情緒,自己的絕望、無助和崩潰……我們可以“逃離”,而他,晢離都不能。

記錄到后來,發現有些問題,是可以依靠政策、親人和社會去改善的,而有些問題,永遠無解。因為,生命真的脆弱,而生離死別,是我們無法跨越的命題。我把這些細節和艱辛記錄下來,讓更多的人看到,從心理層面講,看見也是一種關懷。

在這個過程中,和無數的朋友聊到這個話題,都感到特別沉重。我們,要怎么樣承受父母的老去和離去,我們又該怎樣面對自己的老去和離去?人的一生,看似漫長,然而,白駒過隙,驚回首,原來極其短暫。在時間的長河里,我們的一生幾十年,和螢火蟲的一生幾天,又有多大區別?

三哥在天臺山培育螢火蟲十幾年,看顧、培育過無數的螢火蟲。他說,螢火蟲的一生很短,只有三到七天。但它們會傾盡一生的能量去發光,用那光,警示天敵、吸引愛情、交流同伴,因為那光,它們可以被看見,它們用那光,愛著這個世界,也被這個世界所愛。螢光微弱,但也是它璀璨的一生。我們和父母,都曾像螢火蟲一樣,在最好的年華里盡力發光,照見和溫暖過彼此。

三哥曾經給爸媽拍過一張照片,在天臺山景區的溪水邊,螢光飛舞的夜色中,爸媽安詳地坐在輪椅里等待三哥。看起來是多么溫馨浪漫的晚年啊。三哥的愛,像暗夜里螢火的微光,卻真實地照亮了爸媽的晚年。

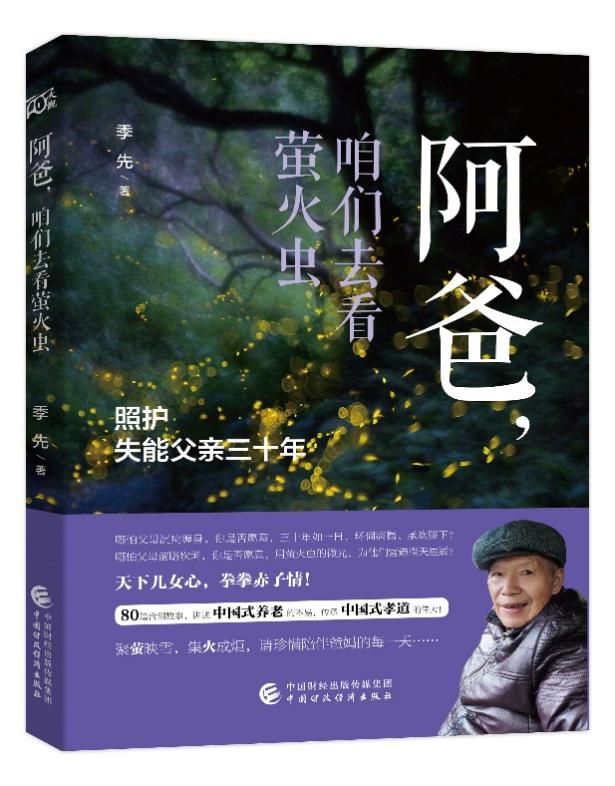

沉重艱辛的生活,需要點詩意和想象去抵御絕望,就像老父親當年賦予我們樂觀面對苦難的勇氣一樣。所以,商議再三,我們還是決定,把“螢火蟲”這個詩意的意象,放在書名和封面上,苦樂如歌,再艱難的日子,都別忘記唱一首《螢火蟲》——

螢火蟲 螢火蟲 慢慢飛

夏夜里 夏夜里 風輕吹

怕黑的孩子安心睡吧

讓螢火蟲給你一點光

燃燒小小的身影在夜晚

為夜路的旅人照亮方向

短暫的生命 努力的發光

讓黑暗的世界 充滿希望

螢火蟲 螢火蟲 慢慢飛

我的心 我的心 還在追

城市的燈光明滅閃耀

還有誰會記得你燃燒光亮

螢火蟲 螢火蟲 慢慢飛

夏夜里 夏夜里 風輕吹

責任編輯:單蓓蓓